La mort du Grand Pin

Notre excellent confrère l’Afrique du Nord Illustrée, le grand journal hebdomadaire d’actualités nord-africaines, dépeint dans son numéro du 1ier septembre 1928 l’agonie du grand pin de la Porte d’Alger qui, tout dernièrement, a été abattu. Nous lisons au bas de l’article, la signature de « Mario Béraud ».

Il faut rendre cette justice au docteur Béraud, car il s’agit de lui, c’est qu’il manie la plume aussi bien que le bistouri et c’est une bonne fortune pour l’Afrique du Nord Illustrée, que de le compter au nombre de ses collaborateurs.

Le Grand Pin, c’est un chapitre de l’histoire de BLIDA, et le docteur Béraud nous permettra bien de reproduire sa prose dans le Tell, à l’intention de nos lecteurs.

Commandant ROCAS

Voici « La mort du Grand Pin » :

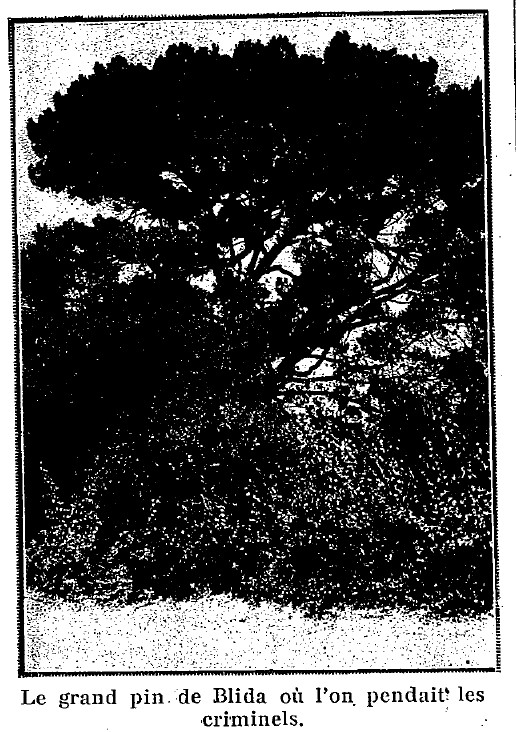

Le Géant formidable et solitaire, le Grand Pin cambrait et enlevait très haut dans l’azur, au dessus des jardins et des verdures neuves, son vaste parasol de verdure et sa cime vertigineuse, vierge de contact avec les hommes. Son orgueil tranquille dominait, écrasait le paysage.

Le Grand Pin !

Depuis combien de siècles dressait-il aux portes de Blida, cette silhouette superbe et familière ? Ancêtre vénérable, contemporain de Charles-Quint, peut être avait-il abrité les tentes d’Ahmed El Kebir, le grand marabout de l’est et a-t-il vu passer les cohortes de Kheir ed Din, le sanguinaire fondateur de la régence. Il avait prêté son ombre aux corsaires de l’Odjak et aux corsaires renégats d’El Djezaïr, attirés par les charmes pervers de Blida Khaaba, la ville des plaisirs, Blida la prostituée. Et il a vu défiler les casques à mailles d’acier des farouches soldats du Bey, et les shakos victorieux des voltigeurs du maréchal Clauzel et du duc de Rovigo. Il a assisté à des fêtes fastueuses, à de sanglants pillages, à l’effrayante panique des tremblements de terre. Autour de lui, on avait construit, détruit, reconstruit à ses pieds, sur son épais tapis d’aiguilles, moelleux comme un Djebel Amour de haute laine, on s’était égorgé, on s’était aimé. Des criminels et des prisonniers de guerre condamnés à la pendaison s’étaient balancés, marionnettes macabres et minuscules, à ses branches les plus basses. Auréolé de souvenirs, drapé de légendes, il dominait non seulement le paysage mais l’histoire. Il semblait avoir existé toujours, Il semblait éternel ……….

Le soir tombait. Du faubourg de la porte d’Alger que domine la terrasse où nous nous attardions, montaient les bruits familiers qui annoncent le crépuscule. Le grésillement d’une cigale invisible semblait la vibration même de la chaleur, la plainte de cette fin de journée accablante. Sur nos têtes, tel un vol de fines mouettes noires, les martinets se poursuivaient en rondes éperdues, grisés de mouvement, pointillant la soie pâle du ciel d’accents circonflexes innombrables…

Le soir tombait sur Blida. Vers le Sahel, au nord, l’horizon se cendrait de mauve. Les pentes de Chréa, où la morsure de messidor s’inscrivait déjà en touches ocres et rousses , s’estompaient en une buée bleue. Et, devant nous, le Grand Pin dressait sa silhouette romantique que le crépuscule enveloppait de mystère et de majesté.

Depuis quelques jours, le bruit de sa prochaine disparition courait en ville, avec insistance. Nous parlions de lui et chacun apportait ses regrets et égrenait ses souvenirs.

Oui, dit mon érudit ami, le commandant Sacor, répondant à la question de l’un d’entre nous, ce magnifique pin d’Alep a servi réellement de gibet. Lors de leur entrée à Blida, en 1830, nos troupes remarquèrent bien des cordes qui y étaient encore fixées. On pendait aussi les condamnés à mort sur les remparts de la ville au moyen d’un bâton maintenu en travers des créneaux. Le Grand Pin paraissait réservé plutôt aux criminels de marque.

A propos de ces pendaisons, la conversation s’anima. L’un évoqua gibets de Montfaucon. Un autre parla des exécutions de pirates sur la frontière chinoise et des têtes exposées dans des cages de rotin.. Le docteur D…. qui avait fait partie du corps expéditionnaire de l’ile de Crète, nous conta une anecdote de l’insurrection vénitienne.

Et le Grand Pin n’est plus.

Ce que n’avaient pu faire les tempêtes, les incendies, les tremblements de terre, les catastrophes les plus dévastatrices déchaînées au cours des siècles, ce geste que n’avaient pas osé les forces aveugles et stupides de la nature, l’intelligente volonté des hommes l’accomplit.

Le Géant est mort. Mort ? Non. Tué, détruit. Et comme sa stature redoutable le défendait contre les entreprises humaines, on l’a tué peu à peu, on s’est attaqué à lui morceau par morceau, rameau par rameau. On l’a amputé, démembré, dépecé, déchiqueté froidement, patiemment, scientifiquement. Sa mort lente a été un supplice. En assistant à son agonie, j’ai songé malgré moi à ces supplices asiatiques atrocement raffinés où le bourreau exécute sa victime lentement par mutilations successives, taillant et tranchant dans la chaire pantelante, martyrisant le système nerveux, fibre par fibre, arrachant à la sensibilité le maximum de souffrances, les râles et les spasmes les plus savants.

Quel crime avait donc commis le vieil arbre pour mériter un tel châtiment ?… Tout simplement, il osait se trouver au milieu d’un terrain à bâtir dont il gênait le lotissement….

Cela commença par une belle et paisible après midi de juillet.. Un craquement soudain sec, formidable, déchira l’air : De ma fenêtre, je pus voir une des branches les plus basses et les plus grosses se fracturer près du tronc et tomber. C’était la première mutilation et c’était aussi le premier gémissement du colosse.

Alors, jour après jour, j’assistai au progressif, au criminel dépeçage. Armé d’une cognée, un bûcheron indigène, tel un matelot accroché aux vergues et aux agrès d’un mât, attaquait chaque branche près de son aisselle. L’acier étincelait au soleil, coupait, taillait, grignotait. Il faisait chaud. Le bois était dur et se défendait. Et l’homme n’était pas pressé. Et cela durait longtemps… Lorsque la plaie était assez profonde, une corde achevait l’œuvre de destruction. Sous les tractions patientes, la branche se détachait obliquement, emportant avec elle un gros lambeau d’écorce, comme une lanière de chair, et s’effondrait avec un craquement sinistre, un craquement sec, violent comme une explosion ou prolongé comme une plainte.

Pendant plus de dix jours, malgré la brûlure d’un soleil de feu, malgré la flambée du siroco, l’implacable besogne de mort continua. Et, à chaque blessure, à chaque mutilation, le vieil arbre exhalait la même plainte, le même râle d’agonie.

Et le jour fatal vint enfin où, découronné, dépouillé de toute sa ramure, le Grand Pin de jadis ne fut plus qu’un lamentable squelette, un simple tronc couvert de balafres, hérissé de moignons. Un fossé profond avait été creusé à son pied , autour des racines, - large cratère évoquant un de ces « entonnoirs » qu’ouvraient sur le front, les 420- Une corde fut fixée au sommet du tronc et, telle une bande de lilliputiens, toute l’équipe des travailleurs s’y accrocha. C’était la fin. Malgré des secousses violentes ce qui restait du géant essaya de résister, s’agrippant au sol – son sol à lui-, de toutes ses racines crispées. Longuement encore, il vacilla, vacilla cassant les cordes, se redressant, ne voulant pas mourir… Enfin vaincu, soulevant une gerbe de poussière et de cailloux, avec un bruit sinistre, il s’abattit….

Alors, obsédants, les vers grandioses qui bercèrent mon enfance montèrent et montent encore à mes lèves :

Celui de qui la tête au ciel était voisin

Et dont les pieds touchaient à l’empire des morts

Or de cette foule de travailleurs et de curieux qui assistaient à l'écroulement du Pin historique, pas un cri ne s'éleva. Pas même ces exclamations de triomphe ou de simple satisfaction qui saluent, acclament la terminaison heureuse d'une besogne difficile, d'un travail périlleux.. Rien. Le silence. Un silence surprenant, presque solennel, alourdi de je ne sais quelle mélancolie...

J'étais là. Quelqu'un me dit

-C'est un crime.

Et d'un groupe qui gesticulait, une voix s'éleva:

C'est un grand malheur!!

Et maintenant, lorsque j'ouvre mes persiennes - dans la voluptueuse sérénité des soirs d'été, ou sous le premier frisson des aubes émouvantes - parmi le flamboiement radieux de midi, ou par les nuits bleues constellées de diamants - mes yeux, désorientés, ne reconnaissent plus le paysage.

Mario Béraud

La cité du Grand Pin

Texte intégral et original dans l'Afrique du Nord Illlustrée

et aussi dans

le TELL du 5/9/1928